Definição

Uma função polinomial ou simplesmente polinômio, é toda função definida pela relação P(x)=anxn + an-1.xn-1 + an-2.xn-2 + ... + a2x2 + a1x + a0.

Onde:

an, an-1, an-2, ..., a2, a1, a0 são números reais chamados coeficientes.

n Î IN

x Î C (nos complexos) é a variável.

GRAU DE UM POLINÔMIO:

Grau de um polinômio é o expoente máximo que ele possui. Se o coeficiente an¹0, então o expoente máximo n é dito grau do polinômio e indicamos gr(P)=n. Exemplos:

a) P(x)=5 ou P(x)=5.x0 é um polinômio constante, ou seja, gr(P)=0.

b) P(x)=3x+5 é um polinômio do 1º grau, isto é, gr(P)=1.

c) P(x)=4x5+7x4 é um polinômio do 5º grau, ou seja, gr(P)=5.

Obs: Se P(x)=0, não se define o grau do polinômio.

· Valor numérico

O valor numérico de um polinômio P(x) para x=a, é o número que se obtém substituindo x por a e efetuando todas as operações indicadas pela relação que define o polinômio. Exemplo:

Se P(x)=x3+2x2+x-4, o valor numérico de P(x), para x=2, é:

P(x)= x3+2x2+x-4

P(2)= 23+2.22+2-4

P(2)= 14

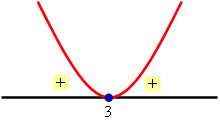

Observação: Se P(a)=0, o número a chamado raiz ou zero de P(x).

Por exemplo, no polinômio P(x)=x2-3x+2 temos P(1)=0; logo, 1 é raiz ou zero desse polinômio.

Alguns exercícios resolvidos:

1º) Sabendo-se que –3 é raiz de P(x)=x3+4x2-ax+1, calcular o valor de a.

Resolução: Se –3 é raiz de P(x), então P(-3)=0.

P(-3)=0 => (-3)3+4(-3)2-a.(-3)+1 = 0

3a = -10 => a=-10/3

Resposta: a=-10/3

2º) Calcular m Î IR para que o polinômio

P(x)=(m2-1)x3+(m+1)x2-x+4 seja:

a) do 3ºgrau b) do 2º grau c) do 1º grau

Resposta:

a) para o polinômio ser do 3º grau, os coeficientes de x2 e x3 devem ser diferentes de zero. Então:

m2-1¹0 => m2¹1 => m¹1

m+1¹0 => m¹-1

Portanto, o polinômio é do 3º grau se m¹1 e m¹-1.

b) para o polinômio ser do 2º grau, o coeficiente de x3 deve ser igual a zero e o coeficiente de x2 diferente de zero. Então:

m2-1=0 => m2=1 => m=±1

m+1¹0 => m¹-1

Portanto, o polinômio é do 2º grau se m=1.

c) para o polinômio ser do 1º grau, os coeficientes de x2 e x3 devem ser iguais a zero. Então:

m2-1=0 => m2=1 => m=±1

m+1=0 => m=-1

Portanto, o polinômio é do 1º grau se m=-1.

3º) Num polinômio P(x), do 3º grau, o coeficiente de x3 é 1. Se P(1)=P(2)=0 e P(3)=30, calcule o valor de P(-1).

Resolução:

Temos o polinômio: P(x)=x3+ax2+bx+c.

Precisamos encontrar os valores de a,b e c (coeficientes).

Vamos utilizar os dados fornecidos pelo enunciado do problema:

P(1)=0 => (1)3+a.(1)2+b(1)+c = 0 => 1+a+b+c=0 => a+b+c=-1

P(2)=0 => (2)3+a.(2)2+b(2)+c = 0 => 8+4a+2b+c=0 => 4a+2b+c=-8

P(3)=30 => (3)3+a.(3)2+b(3)+c = 30 => 27+9a+3b+c=30 => 9a+3b+c=3

Temos um sistema de três variáveis:

Resolvendo esse sistema encontramos as soluções:

a=9, b=-34, c=24

Portanto o polinômio em questão é P(x)= x3+9x2-34x+24.

O problema pede P(-1):

P(-1)= (-1)3+9(-1)2-34(-1)+24 => P(-1)=-1+9+34+24

P(-1)= 66

Resposta: P(-1)= 66

· Polinômios iguais

Dizemos que dois polinômios A(x) e B(x) são iguais ou idênticos (e indicamos A(x)ºB(x)) quando assumem valores numéricos iguais para qualquer valor comum atribuído à variável x. A condição para que dois polinômios sejam iguais ou idênticos é que os coeficientes dos termos correspondentes sejam iguais.

Exemplo:

Calcular a,b e c, sabendo-se que x2-2x+1 º a(x2+x+1)+(bx+c)(x+1).

Resolução: Eliminando os parênteses e somando os termos semelhantes do segundo membro temos:

x2-2x+1 º ax2+ax+a+bx2+bx+cx+c

1x2-2x+1 º (a+b)x2+(a+b+c)x+(a+c)

Agora igualamos os coeficientes correspondentes:

Substituindo a 1ª equação na 2ª:

1+c = -2 => c=-3.

Colocando esse valor de c na 3ª equação, temos:

a-3=1 => a=4.

Colocando esse valor de a na 1ª equação, temos:

4+b=1 => b=-3.

Resposta: a=4, b=-3 e c=-3.

Obs: um polinômio é dito identicamente nulo se tem todos os seus coeficientes nulos.

· Divisão de polinômios

Sejam dois polinômios P(x) e D(x), com D(x) não nulo.

Efetuar a divisão de P por D é determinar dois polinômios Q(x) e R(x), que satisfaçam as duas condições abaixo:

1ª) Q(x).D(x) + R(x) = P(x)

2ª) gr(R) < gr(D) ou R(x)=0

Nessa divisão:

P(x) é o dividendo.

D(x) é o divisor.

Q(x) é o quociente.

R(x) é o resto da divisão.

Obs: Quando temos R(x)=0 dizemos que a divisão é exata, ou seja, P(x) é divisível por D(x) ou D(x) é divisor de P(x).

Se D(x) é divisor de P(x) Û R(x)=0

Exemplo:

Determinar o quociente de P(x)=x4+x3-7x2+9x-1 por D(x)=x2+3x-2.

Resolução: Aplicando o método da chave, temos:

Verificamos que:

· Divisão de um polinômio por um binômio da forma ax+b

Vamos calcular o resto da divisão de P(x)=4x2-2x+3 por D(x)=2x-1.

Utilizando o método da chave temos:

Logo: R(x)=3

A raiz do divisor é 2x-1=0 => x=1/2.

Agora calculamos P(x) para x=1/2.

P(1/2) = 4(1/4) – 2(1/2) + 3

P(1/2) = 3

Observe que R(x) = 3 = P(1/2)

Portanto, mostramos que o resto da divisão de P(x) por D(x) é igual ao valor numérico de P(x) para x=1/2, isto é, a raiz do divisor.

· Teorema do resto

O resto da divisão de um polinômio P(x) pelo binômio ax+b é igual a

P(-b/a).

Note que –b/a é a raiz do divisor.

Exemplo: Calcule o resto da divisão de x2+5x-1 por x+1.

Resolução: Achamos a raiz do divisor:

x+1=0 => x=-1

Pelo teorema do resto sabemos que o resto é igual a P(-1):

P(-1)=(-1)2+5.(-1)-1 => P(-1) = -5 = R(x)

Resposta: R(x) = -5.

· Teorema de D’Alembert

Um polinômio P(x) é divisível pelo binômio ax+b se P(-b/a)=0

Exemplo: Determinar o valor de p, para que o polinômio P(x)=2x3+5x2-px+2 seja divisível por x-2.

Resolução: Se P(x) é divisível por x-2, então P(2)=0.

P(2)=0 => 2.8+5.4-2p+2=0 => 16+20-2p+2=0 => p=19

Resposta: p=19.

Divisão de um polinômio pelo produto (x-a)(x-b)

Vamos resolver o seguinte problema: calcular o resto da divisão do polinômio P(x) pelo produto (x-a)(x-b), sabendo-se que os restos da divisão de P(x) por (x-a) e por (x-b) são, respectivamente, r1 e r2.

Temos:

a é a raiz do divisor x-a, portanto P(a)=r1 (eq. 1)

b é a raiz do divisor x-b, portanto P(b)=r2 (eq. 2)

E para o divisor (x-a)(x-b) temos P(x)=(x-a)(x-b) Q(x) + R(x) (eq. 3)

O resto da divisão de P(x) por (x-a)(x-b) é no máximo do 1º grau, pois o divisor é do 2º grau; logo:

R(x)=cx+d

Da eq.3 vem:

P(x)=(x-a)(x-b) Q(x) + cx + d

Fazendo:

x=a => P(a) = c(a)+d (eq. 4)

x=b => P(b) = c(b)+d (eq. 5)

Das equações 1, 2, 4 e 5 temos:

Resolvendo o sistema obtemos:

Observações:

1ª) Se P(x) for divisível por (x-a) e por (x-b), temos:

P(a)= r1 =0

P(b)= r2 =0

Portanto, P(x) é divisível pelo produto (x-a)(x-b), pois:

2ª) Generalizando, temos:

Se P(x) é divisível por n fatores distintos (x-a1), (x-a2),..., (x-an) então P(x) é divisível pelo produto (x-a1)(x-a2)...(x-an).

Exemplo:

Um polinômio P(x) dividido por x dá resto 6 e dividido por (x-1) dá resto 8. Qual o resto da divisão de P(x) por x(x-1)?

Resolução:

0 é a raiz do divisor x, portanto P(0)=6 (eq. 1)

1 é a raiz do divisor x-1, portanto P(1)=8 (eq. 2)

E para o divisor x(x-1) temos P(x)=x(x-1) Q(x) + R(x) (eq. 3)

O resto da divisão de P(x) por x(x-1) é no máximo do 1º grau, pois o divisor é do 2º grau; logo:

R(x)=ax+b

Da eq.3 vem:

P(x)=x(x-1) Q(x) + ax + b

Fazendo:

x=0 => P(0) = a(0)+b => P(0) = b (eq. 4)

x=1 => P(1) = a(1)+b => P(1) = a+b (eq. 5)

Das equações 1, 2, 4 e 5 temos:

b=6 e a=2.

Agora achamos o resto: R(x) = ax+b = 2x+6

Resposta: R(x) = 2x+6.

· O dispositivo de Briot-Ruffini

Serve para efetuar a divisão de um polinômio P(x) por um binômio da forma (ax+b).

Exemplo: Determinar o quociente e o resto da divisão do polinômio P(x)=3x3-5x2+x-2 por (x-2).

Resolução:

Observe que o grau de Q(x) é uma unidade inferior ao de P(x), pois o divisor é de grau 1.

Resposta: Q(x)=3x2+x+3 e R(x)=4.

Para a resolução desse problema seguimos os seguintes passos:

1º) Colocamos a raiz do divisor e os coeficientes do dividendo ordenadamente na parte de cima da “cerquinha”.

2º) O primeiro coeficiente do dividendo é repetido abaixo.

3º) Multiplicamos a raiz do divisor por esse coeficiente repetido abaixo e somamos o produto com o 2º coeficiente do dividendo, colocando o resultado abaixo deste.

4º) Multiplicamos a raiz do divisor pelo número colocado abaixo do 2º coeficiente e somamos o produto com o 3º coeficiente, colocando o resultado abaixo deste, e assim sucessivamente.

5º) Separamos o último número formado, que é igual ao resto da divisão, e os números que ficam à esquerda deste serão os coeficientes do quociente.

· Decomposição de um polinômio em fatores

Vamos analisar dois casos:

1º caso: O polinômio é do 2º grau.

De uma forma geral, o polinômio de 2º grau P(x)=ax2+bx+c que admite as raízes r1 e r2 pode ser decomposto em fatores do 1º grau, da seguinte forma:

ax2+bx+c=a(x-r1)(x-r2)

Exemplos:

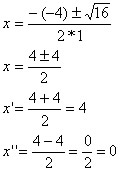

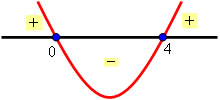

1) Fatorar o polinômio P(x)=x2-4.

Resolução: Fazendo x2-4=0, obtemos as raízes r1=2 e r2=-2.

Logo: x2-4 = (x-2)(x+2).

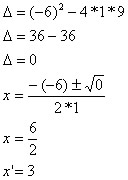

2) Fatorar o polinômio P(x)=x2-7x+10.

Resolução: Fazendo x2-7x+10=0, obtemos as raízes r1=5 e r2=2.

Logo: x2-7x+10 = (x-5)(x-2).

2º caso: O polinômio é de grau maior ou igual a 3.

Conhecendo uma das raízes de um polinômio de 3º grau, podemos decompô-lo num produto de um polinômio do 1º grau por um polinômio do 2º grau e, se este tiver raízes, podemos em seguida decompô-lo também.

Exemplo: Decompor em fatores do 1º grau o polinômio 2x3-x2-x.

Resolução:

2x3-x2-x = x.(2x2-x-1) à colocando x em evidência

Fazendo x.(2x2-x-1) = 0 obtemos: x=0 ou 2x2-x-1=0.

Uma das raízes já encontramos (x=0).

As outras duas saem da equação: 2x2-x-1=0 => r1=1 e r2=-1/2.

Portanto, o polinômio 2x3-x2-x, na forma fatorada é:

2.x.(x-1).(x+(1/2)).

Generalizando, se o polinômio P(x)=anxn+an-1xn-1+...+a1x+a0 admite n raízes r1, r2,..., rn, podemos decompô-lo em fatores da seguinte forma:

anxn+an-1xn-1+...+a1x+a0 = an(x-r1)(x-r2)...(x-rn)

Observações:

1) Se duas, três ou mais raiz forem iguais, dizemos que são raízes duplas, triplas, etc.

2) Uma raiz r1 do polinômio P(x) é dita raiz dupla ou de multiplicidade 2 se P(x) é divisível por (x-r1)2 e não por (x-r1)3.

www.colaweb.com.br